Janus液滴因其独特的非对称结构和功能特性,在食品工业中展现出广阔的应用前景,包括自驱动、区室反应和定向封装等。然而,食品级Janus液滴的高效制备仍面临产率低、控制精度不高的挑战。本研究创新性地提出了一种全新的仿生构建策略。该研究通过精确调控玉米醇溶蛋白(zein)和海藻酸钠液滴之间的非对称相互作用,在混合水包油液滴体系中成功实现了Janus液滴的可控制备。本研究不仅揭示了界面张力梯度驱动的Marangoni效应在液滴相互作用中的关键作用,还系统探究了液滴数量比、尺寸比以及海藻酸钠分子量等关键参数对Janus液滴形成效率的影响规律,为食品级Janus液滴的规模化制备提供了理论基础和技术支撑。

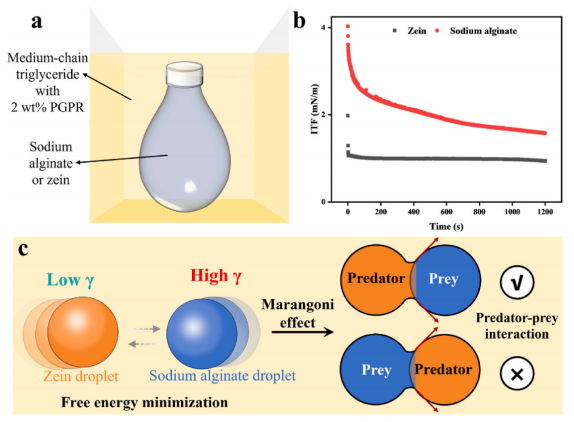

研究通过悬滴法测量发现,玉米醇溶蛋白液滴的界面张力显著低于海藻酸钠液滴,这一差异形成了驱动液滴相互作用的Marangoni效应。在涡旋混合过程中,玉米醇溶蛋白液滴作为“捕食者”主动捕获海藻酸钠“被捕食者”液滴,推动系统向自由能最小化方向演化。在涡旋混合过程中,低界面张力的玉米醇溶蛋白液滴作为“捕食者”能够主动铺展并捕获高界面张力的海藻酸钠“被捕食者”液滴,而反向过程则无法发生。这种单向的相互作用模式与自然界中的捕食-被捕食关系高度相似,推动整个系统向着自由能最小化的方向演化。

图1

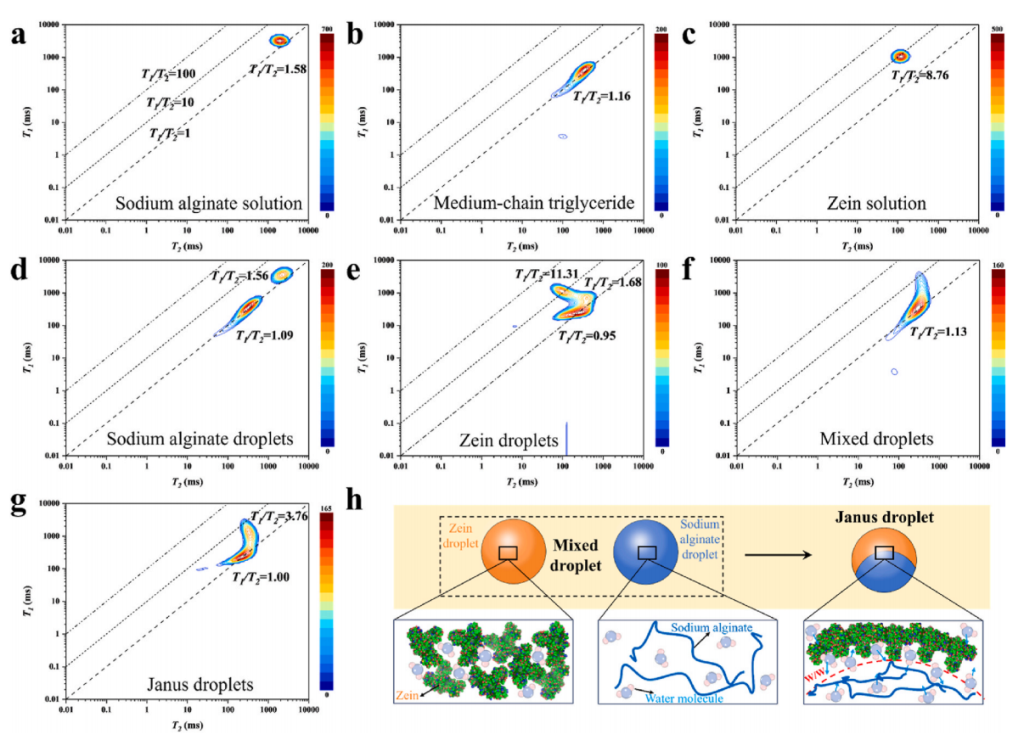

通过低场核磁共振(LF-NMR)技术(图6),从分子层面揭示了Janus液滴形成过程中水分子的动态迁移机制。研究发现在二维T₁-T₂关联谱中,玉米醇溶蛋白液滴谱图出现特征信号(T₁/T₂=1.68),表明其作为两亲性分子能够有效定位在油水界面并介导质子交换;相比之下,海藻酸钠液滴由于界面性能较差,仅显示油水两相的分离信号。在Janus液滴形成后,谱图在T₁/T₂=3.76处出现新的特征峰,同时T₂弛豫时间从混合液滴的343.1ms显著降低至307.7ms,这些变化明确证实了玉米醇溶蛋白与海藻酸钠相之间发生了显著的水分子扩散与交换过程。该发现为捕食-被捕食相互作用驱动Janus液滴形成的机制提供了直接的分子证据。

图2

本研究成功构建了基于捕食-被捕食相互作用的仿生策略,实现了食品级Janus液滴的可控制备。研究证实,玉米醇溶蛋白与海藻酸钠液滴间的界面张力梯度是驱动Marangoni效应的关键因素,促使系统向自由能最小化方向演化,并在涡旋混合条件下引发定向液滴碰撞。通过系统调控液滴的物理参数,可有效优化Janus液滴的产率:当捕食者与被捕食者液滴数量比为1:1、尺寸比为2:1时,Janus液滴产率达到最优;更重要的是,使用高分子量海藻酸钠制备的液滴由于具有更高的刚性及更低的流动阻力,显著提升了碰撞概率,使Janus液滴产率最高达到85.43%。该研究为食品级Janus液滴的高效、可控构建提供了新的仿生学思路和方法论基础,有望推动其在食品工业中的实际应用。

Li X, Xue C, Wei Z. Predator-prey interactions mediate the formation of Janus droplets: The role of sodium alginate droplets [J]. Food Hydrocolloids, 2026, 172: 112195.1.

电话:400-060-3233

售后:400-060-3233

返回顶部