煤层气在煤储层中主要以吸附态赋存于煤基质微孔隙表面,其含量常超过煤体孔隙容积,仅用游离态或溶解态无法解释,因此吸附态成为主要研究对象。

煤层气的开采必须通过“排水‑降压‑解吸‑扩散‑渗流”过程,使吸附气转化为游离气才能产出,这一特殊赋存方式决定了吸附‑解吸行为对煤层气可采性的关键控制作用。早期普遍采用 Langmuir 单分子层吸附模型描述等温吸附过程,但在高压、含水及多组分气体条件下出现明显偏差,滞后现象普遍存在,传统模型难以准确刻画实际储层中的吸附‑解吸动态。吸附-解吸的可逆性是物理吸附的基本特征,意味着在降压过程中吸附气能够转化为游离气产出。掌握可逆规律可帮助确定临界解吸压力、优化降压制度与井网布置,从而提高单井产量与采收率。

低场核磁共振(LF NMR)技术在表征煤层气吸附 解吸可逆性表征具有重要的科学价值与工程意义,其优势主要体现在以下几个方面:

无损、原位检测:无需破碎样品,保持煤体原始结构与应力状态,测量结果更贴近实际地层条件,避免传统方法因制样带来的误差。

复杂深部地层模拟:配备温压控制系统后,可在模拟地层温度、围压及流体注入条件下开展实验,为深部煤层气开发提供可靠数据支撑。

快速、动态监测:相比传统体积法需要数小时至数天,低场核磁可在几分钟内完成一次测量,并能连续追踪吸附‑解吸全过程,捕捉瞬态变化。

揭示微观吸附‑解吸机理:低场核磁能够从分子层面区分煤中吸附态、游离态甲烷以及水相,通过弛豫时间(T₂谱)动态监测气体在孔隙表面的吸附与解吸过程,帮助研究者理解气体‑煤‑水之间的相互作用机制。

以下为核磁法表征煤炭甲烷吸附/解吸过程CO2竞争吸附特性案例:

实验方案:样品夹持器压力保持在14MPa,温度保持在40◦C,以模拟深部煤层。实验过程包括三个阶段,CH4吸附饱和、减压解吸和CO2注入。样本实验的具体步骤如下:

(1) 在110◦C的烤箱中对样品进行12小时的干燥。

(2) 将圆柱形样品放在夹持器中。

(3) 在2、4、6、6.5、7、8、9和10MPa的压力下向样品室注入CH4,直到煤样品饱和。一旦核磁信号达到稳定状态(通常约为1.5-2小时),就可以认为煤样已经达到了 “表面吸附平衡 “的状态。

(4) 将样品室中的压力降低到9、8、7、6.5和6MPa,连续测量每个压力点的核磁共振谱,直到达到吸附平衡。

(5) 将设定压力为6、8、10和12MPa的CO2气体注入样品室,并对每个压力点的核磁共振谱进行测试,直到达到平衡。上述实验随着CO2压力的增加而重复进行,直到达到12MPa。

结果及分析:

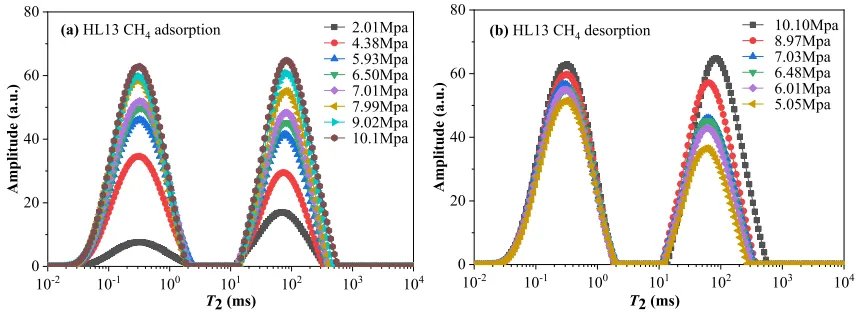

图一:HL13甲烷吸附解析T2图

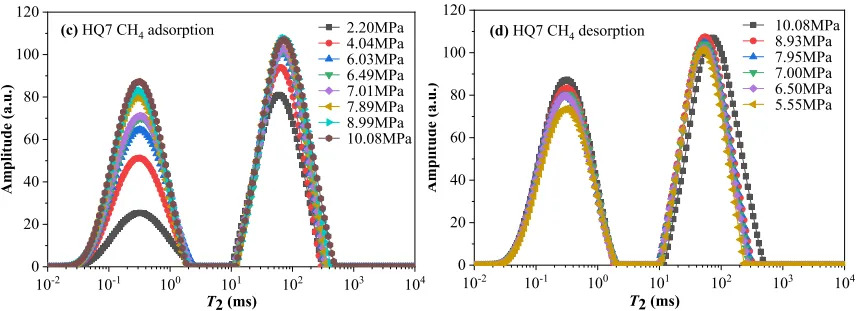

图二:HQ7甲烷吸附解析T2图

所选两种煤样在增压吸附、降压解吸的甲烷吸附和解吸的T2分布如图一、图二所示。图中的甲烷弛豫谱显示出两个明显的峰,从左到右分别标记为P1和P2。P1峰出现在0.01–3毫秒范围内,具有较慢的弛豫特性,而P2峰出现在10–100毫秒范围内。大孔中的质子通常比小孔中的质子表现出更慢的弛豫特性。因此,可以推断P1谱峰代表吸附在煤孔表面的甲烷,而P2谱峰代表存在于煤裂隙系统中的自由甲烷。

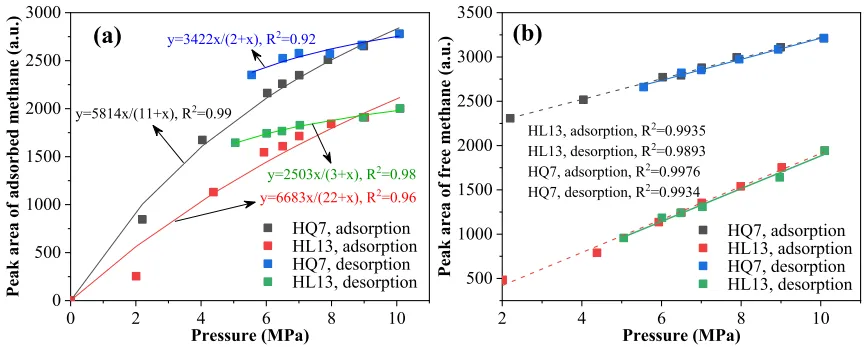

图三:吸附和解吸过程中通过核磁共振测量的样品峰面积与平衡压力之间的相关性

如图三所示吸附峰面积与甲烷平衡压力之间的关系。HL13和HQ7样品的吸附峰面积在10MPa时,初始平衡压力2MPa时的7.89倍和3.29倍。图三b中两个样品的P2峰拟合曲线几乎相同,表明自由甲烷在两种过程中都表现出接近可逆的行为。

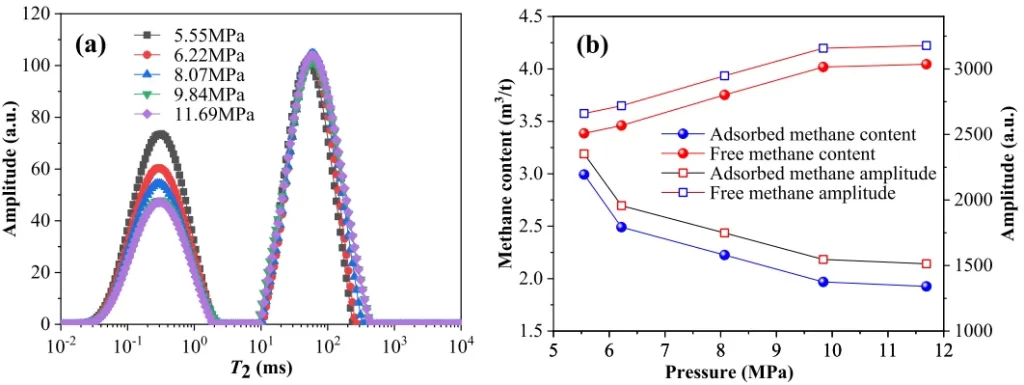

图四:CO2置换过程中甲烷T2谱和含量图的变化

图四显示了HQ7样本在二氧化碳注入过程中NMR T2谱和甲烷含量的动态变化。随着初始注入二氧化碳(压力6.22MPa),根据图四aT2谱图的变化情况部分吸附的甲烷被解吸。根据图四b甲烷吸附量迅速下降,初始解吸气体占总解吸含量的大约47.06%,随着压力增加吸附气体的减少显著减缓。这对二氧化碳竞争吸附提高煤炭甲烷采收率有指导作用。

大尺寸核磁共振成像分析仪

如您对以上应用感兴趣,欢迎咨询:15618820062

详情公司介绍以及产品应用请见:

[1] Xu H, Ni J, Ding H, et al. Methane adsorption/desorption and carbon dioxide replacement in low permeable coal using LF-NMR-experiments on cylindrical sample under apparent adsorption equilibrium condition[J].International Journal of Greenhouse Gas Control, 2024, 132.

电话:400-060-3233

售后:400-060-3233

返回顶部